2025年秋季开学,学校迎来4位新入职教师,他们在苏州市直属学校新入职教师培训班中脱颖而出,他们以专业为帆,在最终的汇报展示中大放异彩,得到专家老师的认可,展现出苏州六中朝气蓬勃的新兴力量!

接下来,就让我们一起来领略新教师的风采吧。

最高学历:硕士研究生

毕业院校:中央美术学院

所学专业:美术专业

任教学科:美术

擅长唱歌、游泳和短跑。大学期间两次获得国家奖学金,获得中央美术学院综合奖学金一等奖、综合奖学金二等奖、硕士研究生学业奖学金全奖、硕士研究生学业奖学金半奖 、社会工作优秀奖、三好学生、优秀班干部、造型基础部“ASA”艺术奖学金、在校生优秀作品展三等奖、本科在校生优秀作业奖三等奖等。

教育格言:坚守本心,用心做教育。

本节课先以沉浸式参观卢浮宫的视频切入,然后聚焦于古希腊雕塑《米洛斯的阿芙罗狄特》,引导学生观察其身体比例和艺术风格,分析古希腊艺术对理想美的追求,再转入文艺复兴时期,赏析《阿尔诺芬尼夫妇的婚礼》,让学生捕捉画面细节,通过小组合作的方式探究每个细节承载的象征意义。本课学习以问题的形式逐步推进,引导学生在感受画面视觉语言的基础上追求更深层的理解,让学生在感知、思考与实践中深化对西方古典绘画的理解。

本课围绕西方古代绘画艺术特色,紧扣新课标要求,关注学生图像识读、审美判断和创意实践等素养的发展,具有实践趣味、人文品味和综合韵味。

其一:通过“博物馆参观导入—知识建构—名作赏析—实践拓展”的递进式设计,情境适宜,活动多样且分层,突出学生主体,注重“学”的真实。

其二:通过“观察—分析—实践”的探究路径,注重学生的体验和体悟,以教师本人扎实的画作对学生造成积极引导,关注育人目标有效达成,有效落实学科综合教学。

——沈海泯(特级教师)

最高学历:硕士研究生

毕业院校:浙江大学

所学专业:中国史专业

任教学科:历史

大学和研究生期间多次获得国家励志奖学金和校级奖学金,获评校三好学生、校优秀研究生等荣誉称号,多次参加学术论坛并获奖。

教育格言:教育是为了让人成为人。

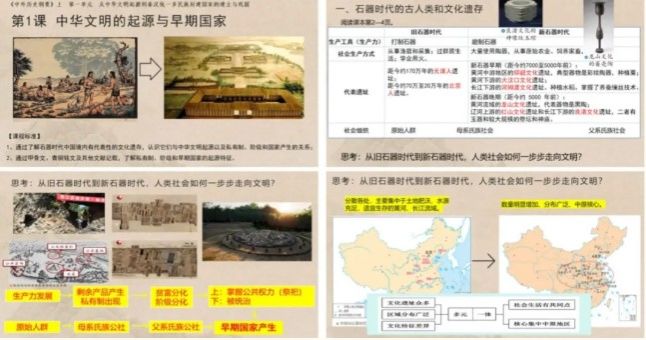

本课为高中历史纲要上册第一单元的第1课,时间跨度从旧石器时代延续至夏王朝的建立,时间长范围广,需通过科学整合,帮助学生构建中华文明起源的完整认知框架。

导入环节以“盘古开天”“炎黄传说”等神话切入,激发学生对文明起源的兴趣,并引导思考神话与史实的关系。基于唯物史观,分析从旧石器时代的采集渔猎到新石器时代农耕定居的演变,结合考古发现,阐释中华文明“多元一体”的起源特征。在小结部分,运用动态时间轴梳理关键遗存,帮助学生建立清晰的时空脉络。作业布置以“国家如何产生”为探究问题,引导学生结合考古与文献,理解从部落联盟到国家形态的演进逻辑。

本设计注重史料实证与历史解释的结合,通过问题驱动,培养学生的时空观念与历史素养,最终达成对中华文明源远流长、多元融合特质的深刻理解。

本课紧扣历史学科的五大核心素养,引导学生在唯物史观指导下,运用时空观念分析文明演进,借助考古遗存进行史料实证,最终形成对中华文明"多元一体"特征的历史解释,培养文化认同与家国情怀。本课的核心概念是“文明”,可以依托中华文明探源工程最新成果,重点阐释中国特色的文明标准。

——沈春华(市名教师)

最高学历:硕士研究生

毕业院校:香港教育大学

所学专业:中文研究(语文教育)

个人爱好:乒乓球、画画、摄影。大学期间获校三好学生、校一等奖学金、微课大赛校一等奖等奖项。

教育格言:慎始敬终,行稳致远

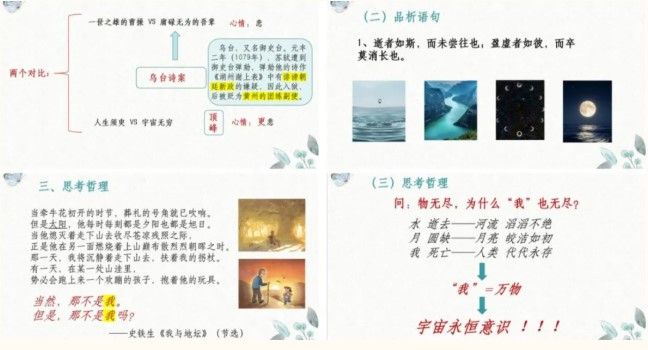

本课为《赤壁赋》第二课时。

《赤壁赋》从“月出于东山之上”写起,以“不知东方之既白”为终,可以说水月既是全文的线索,又是触发主客思考历史与现实、宇宙与人生的媒介。

因此,本课的设计以水月为切入点,重点剖析文章的第四段——水月给苏轼带来的关于宇宙永恒意识的思考。将水逝去与河流滔滔不绝、月圆缺与月亮亘古不变进行对比,从而推导出个体死亡而人类代代无穷的结果,最终得出“我=万物”的哲学结论。

其中插入史铁生《我与地坛》进行补充阅读,两篇课文同属于必修上册第七单元,二者的类比解析,可以让学生通过大自然来解读作者的精神世界,提升学生对自然美的感悟力。

此外,乌台诗案是苏轼人生中一重大关卡,以此为基点,导入苏轼的人生经历,知人论世,用“苏轼为何而悲”发出拷问,启发学生思考水月之思给苏轼带来的精神突围。

这节课的演课内容为苏东坡的《赤壁赋》,篇幅长,难度大,挑战足。在8分钟内,长文短教,化繁为简,提取了苏轼托物抒情的重要意象“水月”,用自然之月、历史之月、哲理之月梳理全文脉络,任务一、二回顾旧课,补充了苏轼情之因何起,交代巧妙,然后迅速聚焦本课重点“哲理之水月”,完成了“形、情、理”的逐次深入。重点突出,环环相扣,具备良好的文本解读素养和教学设计能力。

——钱虹(市名教师)

姓名:魏忠宇

最高学历:本科

毕业院校:南京体育学院

所学专业:体育教育(师范)

任教学科:高中体育

擅长田径、体操、游泳。国家二级田径裁判、社会体育指导员。大学期间多次获得学业奖学金、专项奖学金、江苏省第八届高校体操锦标赛银牌、江苏省第九届高校锦标赛铜牌 。

教育格言:完全人格,首在体育。

本节课以“掌握踢墙式二过一实战应用”为核心,通过循序渐进的训练设计,帮助学生理解战术原理,提升二人配合的默契与实效。

首先,夯实基础技术环节。重点训练一脚出球、传球准确性和接应跑位三项基本能力。通过“原地短传一脚回做”“移动中撞墙传球”等练习,强化传跑协调性,使学生初步建立传-跑-接的动作链记忆,避免在实战中因停球调整或犹豫而错过最佳配合时机。

其次,强化战术情景理解。在动态练习中引入防守队员,由消极干扰逐步过渡到积极逼抢,引导传球队员把握出球时机与路线,并训练接应队员在有限空间内快速完成一脚处理球。重点强化学员对传球后立即前插、接应队员充当“墙”的角色认知,理解彼此在战术中的动态关联,避免孤立地进行技术动作。

最后,衔接实战应用与反馈。通过设置小组对抗在限定区域鼓励使用踢墙配合突破防守,并在演练后组织复盘分析,重点讨论配合失败的原因与成功的关键要素,培养学生在实战压力下迅速决策与高效执行的能力,实现从个人技术到战术配合的完整转化。