于斗室间“澄怀味象,与天地同乐”。周老师退休后寄情书画,曾创作十幅山水系列小品,谓之“桑榆游乐图”。

中国山水画讲求“人文双修”,是文人画家修身养性的美好追求。在艺术创作上讲究“畅神”、“怡情”。表现手法:重心中之意象而非现实之具象,是对大自然的一种理想化的憧憬和敬重,恬淡、宁静,是其精神内涵。

第一幅《尘不到,时时自有春风扫》

此画取意于王安石的词《平岸小桥千嶂抱》:

平岸小桥千嶂抱,

柔蓝一水萦花草。

茅屋数间窗窈窕,

尘不到,时时自有春风扫。

午枕觉来闻语鸟,

欹眠似听朝鸡早。

忽忆故人今总老,

贪梦好,茫然忘了邯郸道。

此词表达了诗人王安石,晚年退出政治舞台后的一种理想化的生活状态:归于山林,享受自然,悠闲自得。午睡醒来,听着悦耳的鸟声,联想起当年从政,每日闻鸡早起,急匆匆进宫上朝。对比之下,退休后的生活恬静而安宁。

周老师教书育人,65周岁退休,晚年醉情书画,用笔下的山水意象表达恬静美感。“千嶂重叠,茂林葱翠。远瀑空鸣,小桥静卧。芳草离离,茅舍隐隐。家禽散乐,野舟闲横。”描绘好世外桃源的仙景。

此画深幽秀美,精致抒情。虽没有人物的出现,但以景衬人,以实映虚。特别是题款“尘不到,时时自有春风扫”,既表现了大自然的洁静与清新,又是茅屋人追求自我修养的含蓄表达。给人悦目会心之感。

第二幅《心宽忘地窄,亭小得山多》:

周老师感慨,心宽天地就宽,走出自我的斗室,以小小小“我”看待世界,天地之间自然壮丽开阔。生活如此,人生更是如此。

画面中,三位友人走出斗室,不畏路途的艰难险峻,一路攀登。其中二人已到达某个赏景最佳处,惊叹之余,手扶亭栏,身子前倾,迷醉在大自然的美景之中。此画构图巧妙,视野开阔。左前方石阶陡峭,劲松横出,半山悬崖,小亭翼然,空间狭小仅容二、三人,但四面开放。探出身来,眼界豁然开阔!沟壑对岸,群山耸峙,云蒸雾腾,虚实间,泉声鹤影,气象万千。

第三幅《远游无处不消魂》:

孔子曾说“知者乐水,仁者乐山”,意思是说,智慧的人,聪明变通,才思泉涌,如水般流泄跳跃,具有“动”与“乐”的特点;仁义的人,宽厚博大,稳健沉着,如山般万古长青,具有“静”与“寿”的特点。古人将山水之美赋予如此完美的人格魅力,带着这样的眼光再来看这人间的山山水水,感受更为丰富。此画松林幽深,远山叠翠,碧水清悠,鸥鹭翔集,三位长者执杖赏景,虽不是什么名山大川,但山水之妙已油然于心矣。

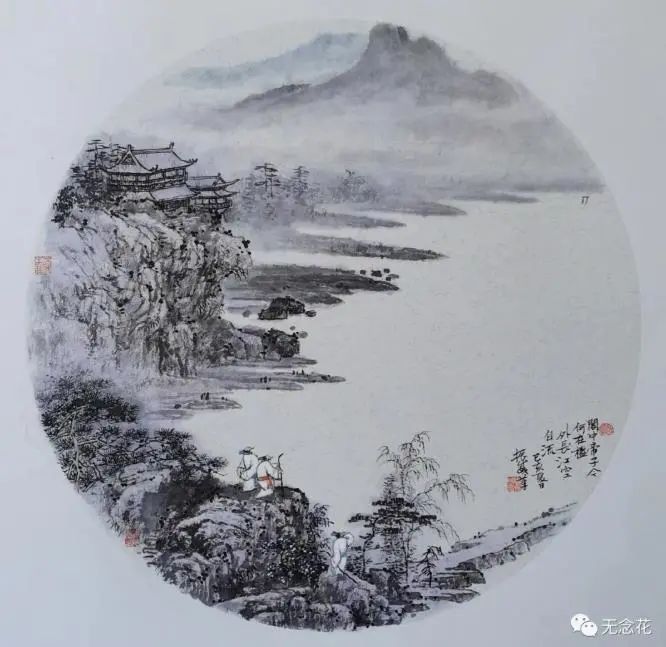

第四幅《阁中帝子今何在,槛外长江空自流》:

此款取之于唐代诗人王勃创作的一首七言古诗《滕王阁诗》:

滕王高阁临江渚,

佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,

珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,

物换星移几度秋。

阁中帝子今何在,

槛外长江空自流。

在诗人感叹时事变迁的同时,我们感悟有幸来到这个世界,更应随缘善待,与人、与家庭、与社会、与自然,和谐友爱共存,天人合一。这也是我们欣赏世界,珍爱生命的最好诠释。此画用淡紫染色,以增其画面的神秘感。构图采用开合之势,左繁右空。左边山峦陡峭,楼阁玲珑,右边烟波浩渺,孤帆远影,这是“实”与“空”的对比。笔墨枯湿浓淡,近处渲染,远处轻抹,这是近与远,浓与淡的对比。人物处于厚重的山石之上,举目远望,畅怀幽情,这是静与动的对比。落款于右下方,使左重右轻、左实右虚的画面得以平衡,这是谐调之美的对比。而各种对比要素在画面上的相济、相成,就形成此画独特的美感。

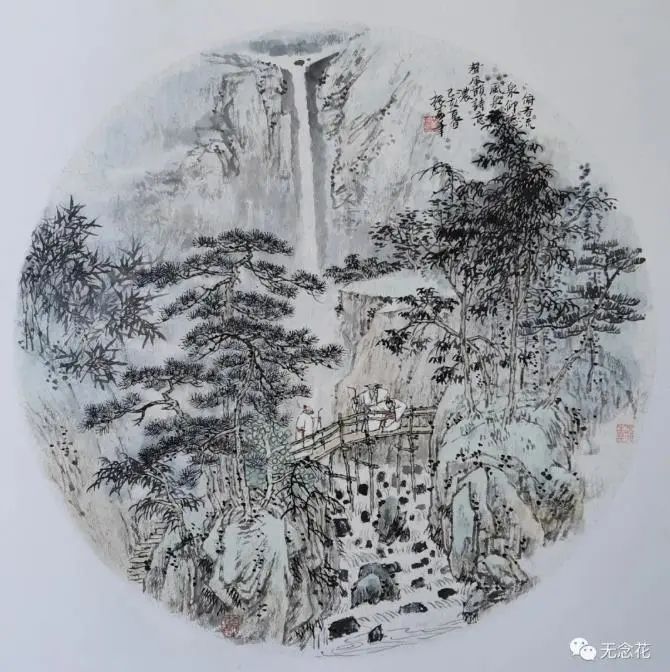

第五幅《俯看流泉仰听风》:

急流飞瀑从画面正中倾注而下,汹涌穿桥而过,在溪石间湍急奔流。小桥两边,重岩叠嶂,深林茂竹,一条石阶盘旋而上通往小桥,有三位长者在高悬的木桥上,扶栏执杖,置身在清新而喧哗的山水间久久不愿离去,风声,泉声,飞瀑声,振聋发聩,空谷震响,如醍醐灌顶,激荡人心。此画构图外实内虚,而恰恰是最虚处给人想象的空间最多。又正因为虚空,又突出了人物的动姿与情态,使整个画面情景交融。此外,山的苍润崎岖,树的挺拔多姿,都给画面增添意趣。

第六幅《一路好山看不厌》:

中国文人在欣赏大自然,创作中国书画作品时也呈现了美学内涵。此画的特点是,尽显山峦的形态之美:连绵起伏,蜿蜒曲折。云烟缭绕,虚虚实实,雄伟壮丽,虎踞龙蟠。山的多姿多彩,给人丰富的空间。由此看来,画中那三位迷醉于群山中的智者才会发出“一路好山看不厌”的感慨啊!

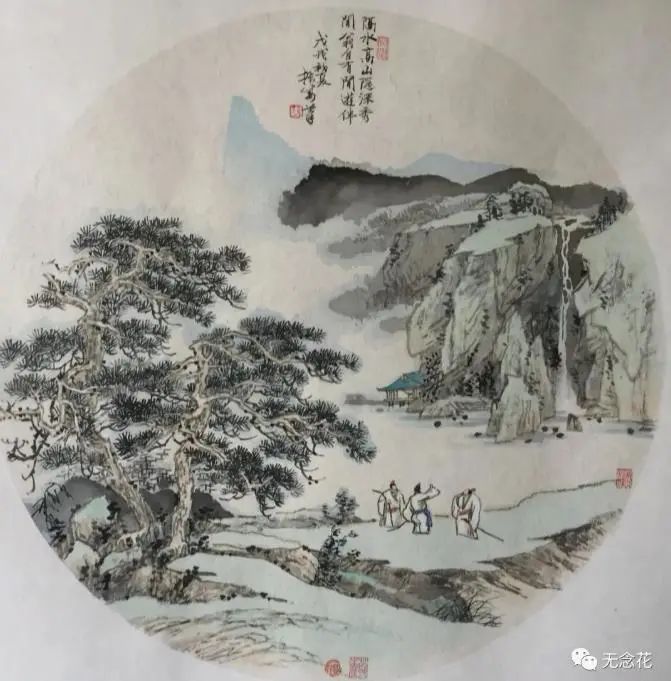

第七幅:《隔水高山隐深秀、闲翁自有闲游伴》:

此画近处画有两棵苍劲古松,枝繁叶茂形态优美,树的枝干纹理,既虬曲又伸展,笔力雄健,给人音乐节奏的美感。古松挺拔,郁郁葱葱;长者康健,谈笑风生,二者互相映衬,相得益彰。对岸山石沉稳壮美,温润深秀。白练倒悬,楼阁半隐。碧水悠悠,芳草萋萋。人在画中,其乐融融。

第八幅《清泉可洗心》:

中国人善于象形思维,在欣赏大自然的同时,总会从自然中获得许多人生智慧。老子说“上善若水”,那是他老人家从水的特性中悟到了许多天地及生命的奥秘。我们再来欣赏这幅山水,三位长者仰看对面绝壁急流直下,飞空作雨,清凉的水雾飘散过来,湿润心田。

唐代诗人储光羲就有诗赞美之:

山中有流水,借问不知名。

映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。

恬淡无人见,年年常自清。

此画风格清朗俊逸,简约雅致。群山层峦叠嶂,疏密相间。笔峰秀丽,轮廓优美,具有装饰美感。松柏常青,圣人自省,天人合一。

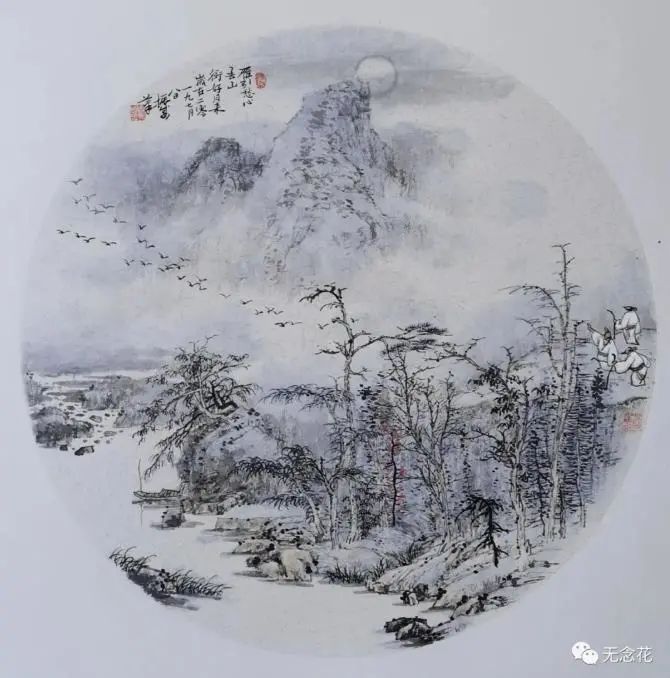

第九幅《雁引愁心去,山衔好月来》:

此画题款选自李白的诗句《与夏十二登岳阳楼》:

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

“雁引愁心去,山衔好月来。”周老师喜爱此诗句,根据自己的意象之美,创作了这幅山水小品。你看,青山衔月,北雁南飞。佳木林立,溪水环绕。月色清朗,万物如洗。游人登高,驰怀望远,乐而忘归。这真是:山水一色无纤尘,疏林归雁映月轮。

周老师的山水,尊崇“元四家”、“新安派”,又受益于“吴门画派”,画风清逸秀雅,具有江南山水温润细腻的特点。细看此画秀丽多姿,笔墨线条苍劲有力,皴、擦、点、染恰到好处。近处精致细到,远处虚幻朦胧。淡雅娟秀,是其特点。

第十幅《闻有山林最深处,清凉境界着高僧》:

此画取意于宋代诗人戴敏的诗《约黄董二亲与桂堂诸侄避暑》:

世间无处避炎蒸,

欲叫西风叫不应。

恨乏白檀除热恼,

心思赤脚踏层冰。

醉游河朔谁同往,

表借明光愧不能。

闻有山林最深处,

清凉世界着高僧。

此画将神秘的寺院处于山峦之阴若隐若现,不诚心找,似乎不易找到。陡峭的山坡上,三位拜访者执杖奋力攀登,其中一位已到达顶峰,举臂远指,兴奋高呼:“看到了,看到了!”几株挺拔的松柏如伞般张开,护荫着满头大汗的来访者。习习凉风似乎正告慰他们,此次拜访定有收获。

幸有名师育丹青,今年疫情期间,周老师创作抗疫绘画,故事荣登“学习强国”,激励着老师们以高度负责的工作态度和饱满的工作热情,投入在各自的教育教学岗位上,力塑奋发有为的榜样形象。